– Capítulo 06 / 21 –

< capítulo 05 | capítulo 07 >

Dentro del jardín soy hombre paloma; dejo blancas las estatuas, picoteo y araño a quienes mastican carne; les clavo mis ojos pequeños y sobrevuelo aleteando mi gabardina marrón, soltando plumas, emitiendo chillidos o graznidos, para luego dar pequeños rodeos por aquí, por allí, entre gorjeos.

Desde lo alto se distingue con claridad un diminuto bicho negro que se contonea con sus seis patas, camino de una mora aplastada.

…Quien ha descubierto su interior, quien ha comprendido lo que defeca, quien ve la mugre fría y se mofa, vive en el jardín abandonando las palabras; y actúa en silencio.

—Lanza las sábanas por la ventana, dejándolas volar, libres.

Un desorientado bicho de caparazón duro —que con sus antenas se cerciora de haberse perdido—, estudia la forma de mofarse interiormente.

Abre su caparazón, despliega cuatro alas y se va.

Aquella gruta gacha de boca estrecha no fue tan oscura y profunda, viscosa y adicta. Daba paso al abismo desmayado dejando escapar un resoplido oscuro y profundo, viscoso y adicto.

Escondía o era el hogar de aquellos bichejos que se ven a veces por el jardín. Fui perseguido.

Saliendo de aquella gruta, perseguido, corrí con la camisa por fuera, girando la cabeza para verlos acercase, y una sí y otra también, la corbata daba tumbos en cada zancada, enredándose a ambos lados de mi cabeza. Parecía querer incitar a las huestes con sus movimientos y contorsiones espasmódicas. Los ojos me lloraban por la velocidad y el aire fresco de aquellos páramos elevados.

Asemejábase, la corbata negro azabache, a una lengua burlona.

Las diminutas bestias persecutoras eran desigualmente deformes, de ojos albondigosos, y estaban recubiertas de espinas verdes, gruesas, peludas, enanas. Formaban una masa compacta e iban armados con artefactos y atrevidas fauces. En su cuello y cráneo, algunos, la mayoría, presentaban unas rajas de vivo color rojo, semejantes a las branquias de los peces. Huía como se huye en la pesadilla y en pesadillas anteriores, como la del carro de heno.

Los diminutos piececillos del grupo ya me daban alcance, podía oírlos jadear. El sudor me empapaba la camisa, que empezaba a deformarse. Encorvé mi espalda; surgieron de ella dos prominentes, fuertes alas membranosas; mis ojos obscurecieron, mi nariz se aguzó, todo mi cuerpo sudó una finísima sabia-roja que me bañaba y teñia. Elevé un fabuloso vuelo tensando todo el cuerpo; no tardé en rozar la punta de las atalayas rosas y azules del jardín.

«Soy hombre paloma».

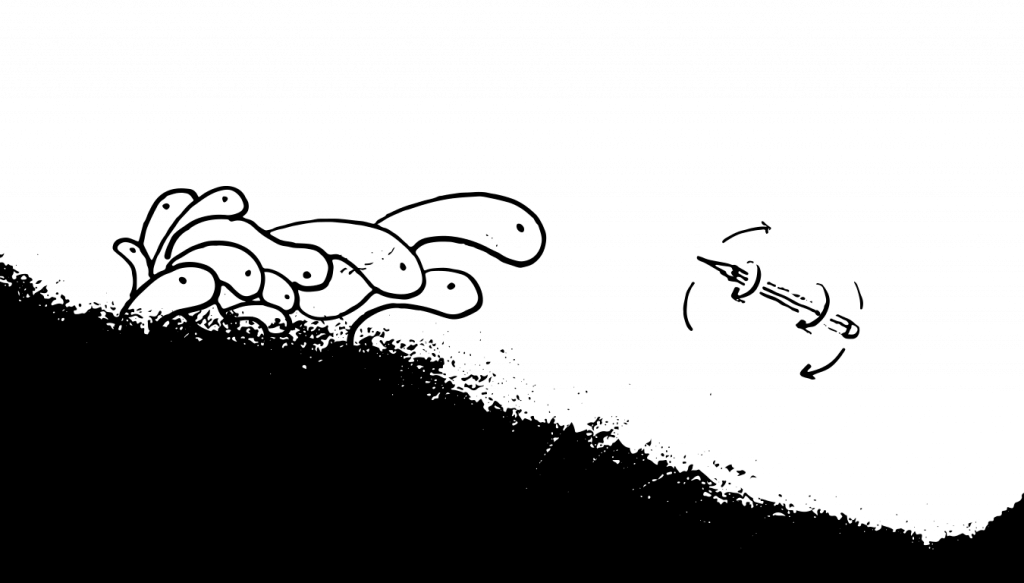

En lo más alto del vuelo abrí los dedos y dejé caer un lápiz al suelo. El lápiz hizo cabriolas y dio un triple salto mortal. Las huestes se distrajeron con él.

Obsesión:

Cuando se tira un lápiz al suelo, éste rebota de forma diferente cada vez. Si lo tirásemos billones de veces, ¿surgiría la repetición? ¿Podríamos archivar todos sus posibles rebotes?

— Tiremos el lápiz día y noche hasta el fin de nuestros días. Generaciones venideras continuarán nuestra labor; formarán el grupo de estudio Lápiz tirado y concluirán sobre la existencia del destino. Empecemos mañana mismo, o mejor pasado. Grabemos cada caída.

(A lápiz por caída, resolveremos de un plumazo el mercado lapicero, amenazado por estos tiempos pixel).

Espero tu colaboración.

Abro mis dedos y dejo caer un lápiz:

vuela sobre sí mismo, se retuerce como una bailarina menor de edad, tirabuzonea, se deleita en rotaciones, se recrea en sus sonidos puntiagudos, se le rompe la punta negra de grafito. Y ya.

Los textos de este capítulo corresponden a Métáfora del miedo, un escrito adolescente a boli, que hice, posiblemente, bajo la influencia del cuadro.